“吉光片羽-故宫博物院藏清代宫廷雕版文物展”今开幕

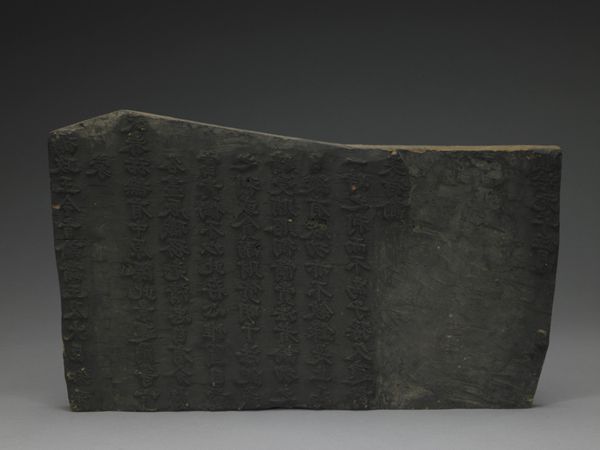

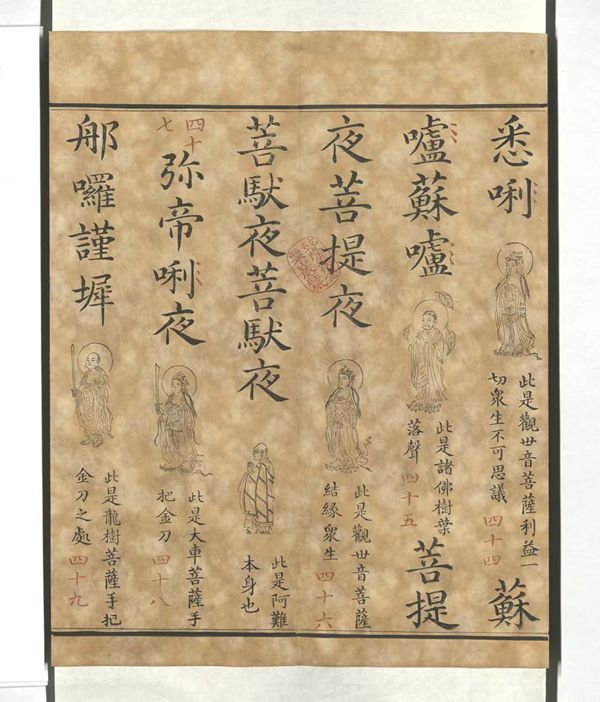

中国传统木刻雕版印刷术是我国古代劳动人民的智慧结晶,它的发明促进了文化传播与信息共享,极大地推动了世界文明的进程。故宫博物院不仅藏有清代内府印刷的成套典籍、相关的刻书档案,更珍存宫廷雕版20余万件。这些雕版文物具有内容丰富、文种多样、版式各异、雕琢精巧等特点,较为完整地保存了人类大规模印刷活动的痕迹,承载着先民的记忆与智慧,是中华文明绵延数千年一脉相承的历史见证,为研究我国典籍史、印刷史、宫廷史提供了翔实的实物依据。

文化和旅游部党组成员、故宫博物院院长王旭东在致词中表示,此次展览是对故宫博物院藏雕版文物整理与研究的成果性展示,意义非凡。重点展出32件(套)具有代表性的文物,从国政、文教、技艺三方面,将清代宫廷雕版放入中国典籍史、印刷史、清代宫廷史的大背景中进行解读,挖掘蕴含在雕版文物中的历史信息,发挥其在文献学中的特殊作用。

本次展览名为“吉光片羽”。“吉光”是传说中的神兽,“片羽”指吉光身上一小块毛皮。乾隆皇帝曾在《五经萃室联句》中言:“自镂版始长兴之世,印竞麻沙;迨校刊盛端拱之年,功精雕造。良称宋椠,款题最擅荆溪;名重相台,藏弆久归天禄。昔者珍先片羽,吉光初现于麟经……影宋钞而雕梨重付,好将万本流传”,用来称赞重新刊刻的珍稀典籍。

明清之际,是雕版印刷大放异彩、全面普及的时代。在此背景下,清内府以雄厚的人才与物力为后盾,使刻书成为宣扬国力的媒介。一书付之梨枣,可化一为千百,为后世留下大量精美的典籍。但书版具有唯一性。随着历史变迁,不免书厄浩劫。如档案记载乾隆五十五年(1790)西华门清字经馆大火、同治八年(1869)武英殿修书处大火、光绪二十六年(1900)北京陷落、1923年建福宫大火等,对雕版造成的破坏是无法估量的,一旦毁弃,踪迹全无,故留存至今者,早已是凤毛麟角,可谓吉光片羽。

故宫博物院藏有内府雕版二十一万余块,时代上至明代,下迄晚清,内容囊括经史子集、政令文书等,文种包括汉、满、蒙、藏四种,还具有版式各异、字体端庄、图像优美、雕琢精巧等特点。据了解,展览于2023年10月31日起在故宫博物院太和门内东南崇楼及朝房雕版馆正式向公众开放。(新民晚报驻京记者 杜雨敖)